Кикнадзе В. Когнитивное оружие в действии: угрозы безопасности России

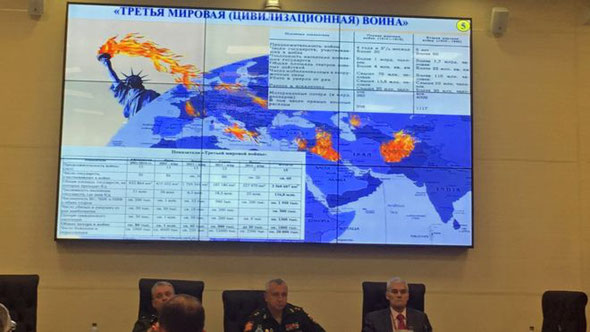

7 сентября 2016 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» под руководством начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта С. В. Кураленко состоялся круглый стол на тему: «Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, угрозы».

Дискуссию готовила и проводила Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России (ВАГШ), а сам круглый стол являлся одним из центральных мероприятий деловой программы салона.

В дискуссии приняли участие ведущие специалисты в области обеспечения национальной безопасности государства, представители ВАГШ, РАН, РАРАН, МГИМО МИД РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, РУДН, РАНХ и ГС при Президенте России, Института США и Канады, Института Ближнего Востока, Российского государственного социального университета. Среди них: генерал-майор, профессор Суворов В. Л., профессор Вахрушев В. А., проректор МГИМО Подберезкин А. И., президент Института Ближнего Востока Сатановский Е. Я., заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Воронов С. И., профессора РАНХ и ГС при Президенте РФ Никитенко Е. Г. и Шевченко А. В., директор ИСАА МГУ Абылгазиев И. И., член Научного совета при Совете безопасности РФ Манойло А. В., генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Кузнецов Е. Б. и другие специалисты.

В большинстве формулировок тем, да и в других выступлениях участников круглого стола, не случайно были обозначены проблемы информационной безопасности России. Это было заметно уже на этапе формирования программы данного научного форума. Действительно, тема актуальная. Например, деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, отнесена в Стратегии национальной безопасности РФ к основным угрозам государственной и общественной безопасности. То есть речь идет фактически о критической важной угрозе безопасности России.

В 2016 году выступления вашего покорного слуги на трех научных конференциях (в Военном университете в феврале, в МГТУ им. Н. Э. Баумана в марте и в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в апреле) были посвящены роли информационно-идеологической работы и военной истории в обеспечении безопасности России, обоснованию необходимости создания на государственном уровне системы информационно-идеологической работы в области обороны. Этим же проблемам посвящены и публикации в журналах «Вооружение и экономика», «Безопасность Евразии» и «Наука. Общество. Оборона». Поэтому, дабы не повторять себя и уважаемых коллег, поиск темы для выступления на круглом столе позволил мне посмотреть на проблему информационной безопасности несколько с иного ракурса.

Тезис о том, что сильное государство – это прежде всего сильная армия, особенно в отношении безопасности России, вряд ли требует дополнительных пояснений и доказательств. Но создание и наличие сильной армии невозможно без экономики, опережающей в своем развитии экономики большинства стран, экономики, занимающей лидирующие позиции в мире. И если в военное время государство способно перестроить так свою деятельность, чтобы всецело нацелить общество и экономику страны на оборону, наглядно это продемонстрировал Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, то в мирное время большинство граждан ориентированы на строительство социального государства. Трудно убедить людей, даже обладая эффективной системой информационно-идеологической работы, в целесообразности перераспределения расходов государства из социальной сферы в военный бюджет. К сведению, в настоящее время в общем объёме расходов госбюджета России 2016 года доля военных затрат составляет 19,6%, или 4% от ожидаемого ВВП. При этом некоторые политики, например, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, в своей предвыборной агитации отмечают, что на укрепление обороноспособности страны тратится 32% бюджета.

Проблемы российской экономики, ее влияние на обороноспособность страны и зависимость устойчивости государственной системы в целом наглядно демонстрирует история современной России, особенно после событий 2014 года. Наиболее близкая для нас, РАРАН и ВАГШ, сфера – оборонно-промышленный комплекс, оказалась уязвима не только в результате внешней технологической зависимости, на что прежде всего и были направлены санкции Запада, но она также глубоко поражена и внутренними силами. Безусловно, не без «помощи» деятельности, в том числе информационной, противников интересов России.

Речь идет о проблеме подготовки кадров ОПК, которая так и не получила своего разрешения. Очередная попытка – продление до 2020 года Программы «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса», реализующая подготовку специалистов инженеров в вузах по прямому заказу российских предприятий и концернов оборонной промышленности. 8 августа 2016 г. начался прием заявок на участие в ведомственной целевой программе Минобрнауки России «Развитие интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах».

И если количественная составляющая проблемы обеспечения отрасли специалистами умеет устойчивую положительную динамику (ранее было организовано обучение 6000 специалистов, до 2020 года еще 9000 студентов-старшекурсников и аспирантов, заключивших договоры о целевом обучении с организациями ОПК, смогут пройти обучение), более того, некоторым удалось привлечь на профильные направления подготовки и успешно трудоустроить в ОПК талантливых и мотивированных студентов, отмечая увеличение качества контингента студентов-целевиков (2/3 предприятий-респондентов согласно мониторингу, проведенному в Госкорпорации «Роскосмос» в июне 2016 года), то общий уровень успеваемости студентов участников Программы вырос в среднем лишь на 7%.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась критическая ситуация с развитием научных исследований и осуществлением технологической модернизации производства, связанной с переходом к новому технологическому укладу. Причины неблагоприятной ситуации кроются в хроническом недофинансировании развития науки, разрушении кооперации науки и производства, старении научных кадров, «утечке мозгов». Как следствие – не востребованность подобной «науки».

Таким образом перед нами живой пример взаимозависимости экономики и образования, обороноспособности страны и ее безопасности в целом: слабая экономика 1990-х – начала 2000-х привела к снижению уровня образования и квалификации кадров, которые сегодня, теперь еще и в условиях либеральных реформ образования и науки, с одной стороны, сдерживают вывод российской экономики на траекторию опережающего развития, с другой – нынешняя экономика не может дать достаточных финансовых средств для прорыва в науке, образовании и производстве.

Главной причиной кризиса современной российской экономики, по мнению советника Президента России академика С. Ю. Глазьева, является поражение денежных властей когнитивным оружием – внесением в их сознание заведомо важных и крайне вредных при реализации воззрений, искажающих логику причинно-следственных связей до противоположной реальности. В результате Россию загоняют в навязанную извне колею ущербной макроэкономической политики, институциональные и финансовые ловушки с целью поражения в идущей полным ходом гибридной войне.

Внедрение в сознание ответственных за принятие решений руководителей ложных догматов и методик работы позволяет легко ими манипулировать, используя их для саморазрушения отечественной экономики и подчинения проводимой политики внешним интересам. Подробно формы и способы такого воздействия, в том числе посредством культурно-языковой экспансии, изложила в своем выступлении профессор А. В. Шевченко (Институт права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации).

Причем это относится не только к сфере экономики и финансовым властям. Поражение сознания руководителей когнитивным оружием прослеживается при принятии управленческих решений и в других областях государственного строительства. Например, в российской науке, где реформирование РАН не предусматривает совершенствование институциональных форм и методов организации прикладных исследований. Другой пример, – решение о ликвидации в НИИ (военной истории) ВАГШ научно-исследовательского управления отечественной военной истории с начала Второй мировой войны, сокращении количества научных сотрудников, занимающихся исследованием отечественной военной истории в пользу зарубежной и других направлений, которые сложно признать прорывными.

Однако, есть и обратные примеры, когда высокий потенциал отечественного образования и науки способствует развитию государства, укреплению его обороноспособности. Например, результаты проведенной МГУ имени М. В. Ломоносова комплексной НИР «Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР» изучены в ГШ ВС РФ и после доклада Министру обороны приняты к реализации в строительстве Российской армии. В данной работе приняли активное участие и члены РАРАН и один сотрудник ВАГШ.

Еще один пример, из области информационной безопасности в молодежной среде на Урале, в дополнение обстановки, представленной в выступлении профессора Г. Ю. Филимонова (директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН) – это инновационная деятельность Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Будучи в июле в Челябинске, меня поразила одна из базовых площадок Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ – телерадиокомпания. Причем не просто телерадиокомпания, а мощный холдинг, в котором соединяются и 360-градусный мультимедийный ньюсрум, и сама телерадиокомпания (единственная из вузовских, имеющая лицензию на работу в кабельных сетях региона), и многочисленные печатные издания, например, газета «Технополис» – старейшее брендовое издание университета. Поучительно, что работают над медиапроектами совместно: студенты, начиная с 1-го курса, преподаватели с высшей квалификацией, вчерашние выпускники вуза – молодые сотрудники и специалисты региональных СМИ.

Кроме того, сформулированные нами ранее и апробированные предложения по снижению риска использования информационных технологий в военно-политических целях, представляющих угрозу безопасности России, в настоящее время частично уже реализуются в рамках Общероссийского патриотического проекта государственного строительства «Включайся в реальную работу!». Например, в рамках экономического блока данного проекта предполагается реализовать предложения С. Ю. Глазьева. Информационную поддержку проекта осуществляет Партия Великое Отечество. На мой взгляд, это и есть воплощение той объединяющей идеи, государственной идеологии (Патриотизм – Профессионализм – Подвижничество), о которой говорил в своем выступлении профессор В. А. Вахрушев (ВАГШ).

В целом же информационные и коммуникационные технологии выступают лишь средством применения когнитивного воздействия, которое наиболее эффективно в среде с недостаточным уровнем образования. В том числе, информационного воздействия, катализирующего другие угрозы: терроризм, цветные революции и наркоманию и др. Полагаю, что отставка министра образования и науки Дмитрия Викторовича Ливанова – это не только предвыборный маневр партии «Единая Россия», но и признание объективности конструктивной критики состояния и перспектив развития российского образования и науки.

Уверен, что и мы должны сосредоточить свои усилия на снижении риска от применения когнитивного оружия посредством информационных технологий прежде всего повышая образованность граждан России. Причем начиная с юного возраста, чему во многом может способствовать созданное по инициативе Минобороны Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».

В этой связи полагаю целесообразным продолжить работу по реализации Предложения о рекомендации Правительству РФ разместить материалы, пособия и лекции по военной истории на создаваемом открытом информационно-образовательном портале в сети Интернет («электронная школа»), отмеченного в резолюции первой НПК отделения №10 РАРАН. Причем предполагается не ограничивать сферу реализации «электронной школой», но и использовать наши предложения в рамках деятельности Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На своем втором заседании Совет сформулировал одним из четырех направлений образовательного проекта – формирование современной цифровой образовательной среды. Поэтому будет правильным, если мы как эксперты рекомендуем к использованию и проверенные сетевые ресурсы.